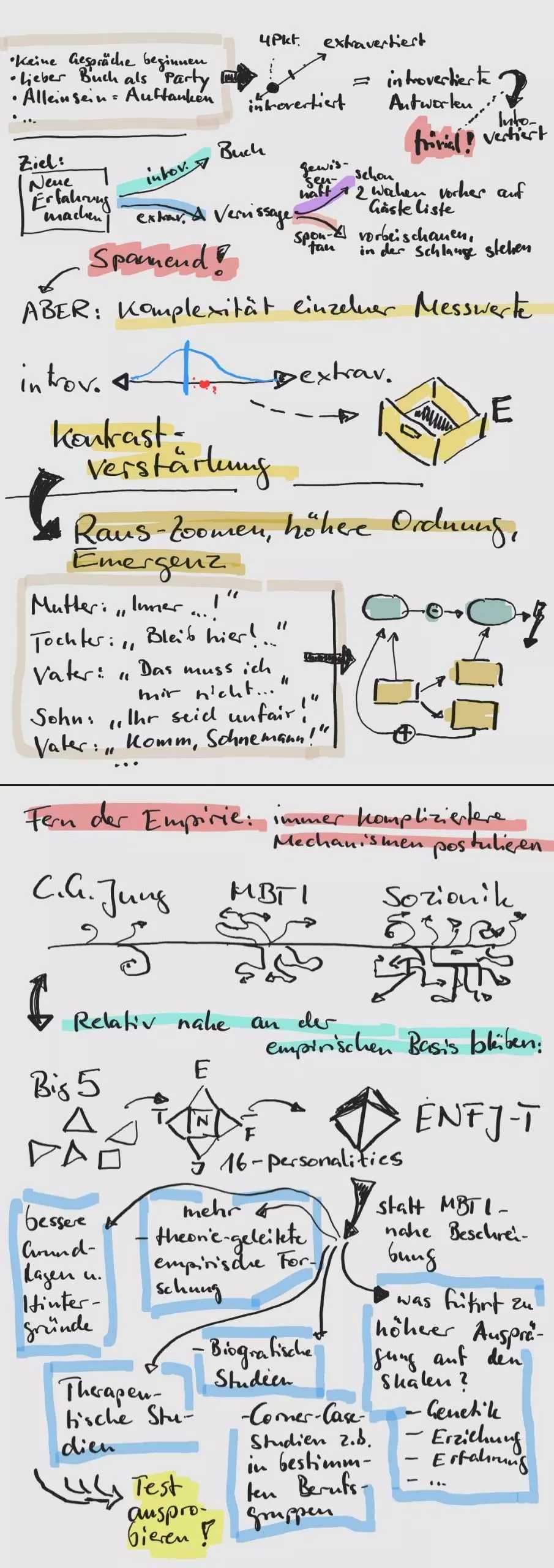

Big Five – trivial?

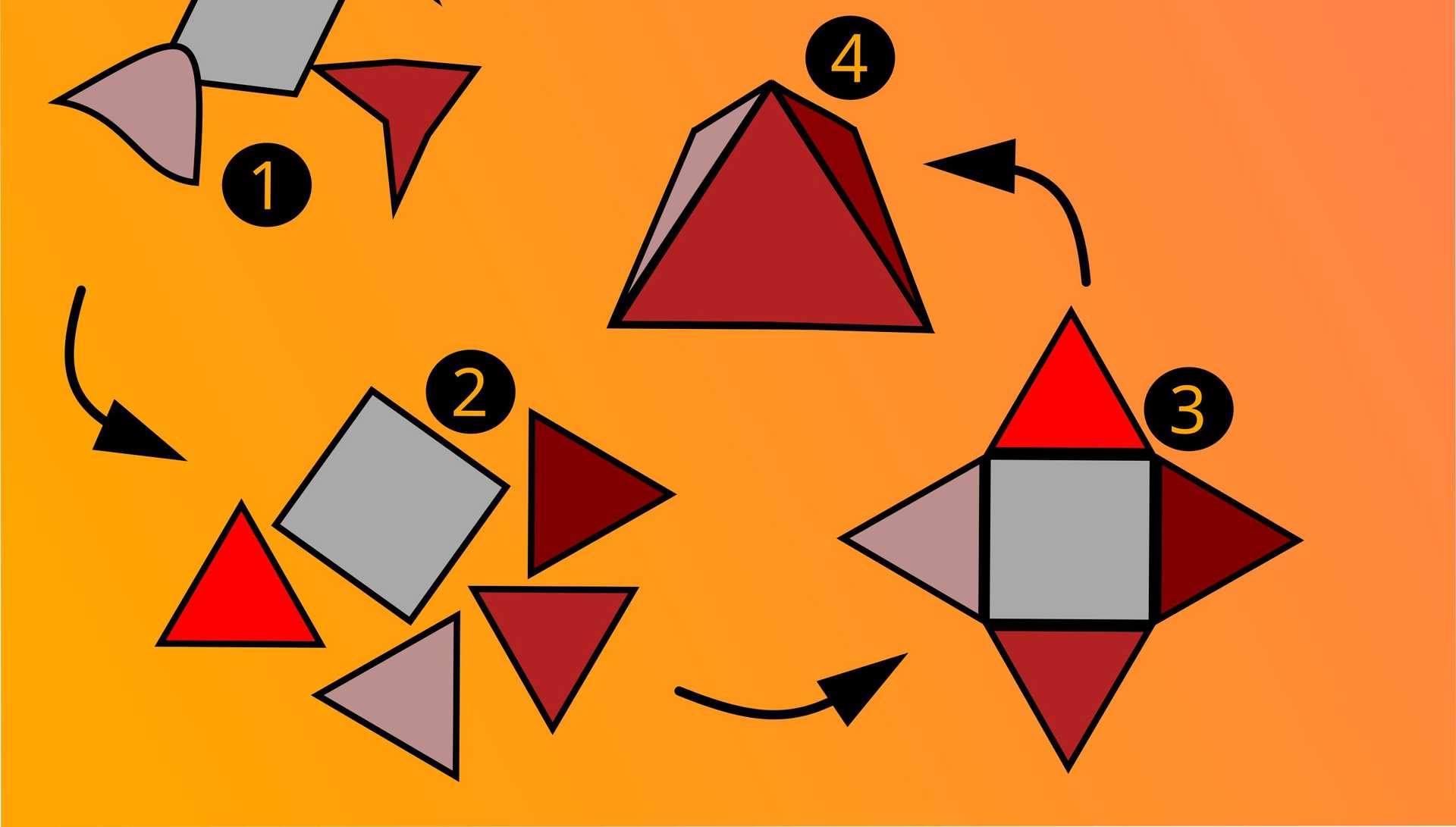

Charakter - ein Ikea-Bausatz?; Eine Pyramide wird zusammengesetzt, indem ein zweidimensionale Flächen zunächst normalisiert und zu einem Faltplan zusammengesetzt werden, der schließlich in die dreidimensionale Form gebracht wird. Bei den Big5 geht es ähnlich.; By: Der Autor des Artikels (Janov); Copyright: Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0; Source: Diese Seite

Erstellt am 25. November 2017 um 22:26 Uhr

Das Thema “Persönlichkeit und Persönlichkeitstheorien” klang damals im Studium eigentlich zunächst sehr spannend, stellte sich aber schließlich als ziemlich unspektakulär heraus. Das hier dominierende Modell ist das der Big Five. Die Persönlichkeit jedes Menschen lässt sich, wie die Ergebnisse aus mehreren tausend (meist “westlichen”, d. h. europäischen oder amerikanischen) Studien zeigen, ziemlich gut mit fünf Beurteilungsdimensionen charakterisieren:

- Extraversion/Introversion: gesellig vs. zurückhaltend, reserviert

- Offenheit für Erfahrungen: erfinderisch, neugierig vs. konservativ, vorsichtig

- Verträglichkeit: kooperativ, freundlich, mitfühlend vs. wettbewerbsorientiert, antagonistisch

- Gewissenhaftigkeit: effektiv, organisiert vs. unbekümmert, nachlässig

- Neurotizismus: emotional, verletzlich vs. selbstsicher, ruhig

Das klingt zunächst vielleicht beeindruckend: Persönlichkeit in all ihrer Komplexität ist am Ende über nur fünf Beurteilungsdimensionen abbildbar? Probieren Sie’s aus mit einem Test-Instrumentarium namens NEO-FFI-Test! Wobei – wir sind also alle mehr oder minder offen für Erfahrungen, gewissenhaft, extra- oder introvertiert, sozial verträglich und neurotisch. Hm…

Was fange ich damit an, wenn ich Fragen rund um das Thema “etwas Neues ausprobieren” beantworte und am Ende – Überraschung! – herausfinde, dass ich mehr oder weniger offen für Neues bin? Wo ist der Tiefgang? Was sagt das über mich aus?

Warum wirken die Dimensionen platt und trivial? Vermutlich, weil sie dadurch entstanden sind, dass 18.000 Begriffe aus dem Wörterbuch mit einem statistischen Verfahren in möglichst unabhängige Wort-Wolken aufgeteilt wurden, die dann schließlich die Dimensionen ergeben?

Und schließlich: okay, wir wissen jetzt, dass Millionen Menschen mal mehr oder weniger gewissenhaft sind, mit Tendenz zur Mitte hin. Aber was sagt uns das über die Welt? Was sagt es uns über Politik? Was sagt es uns über uns selbst, unsere Freunde, unseren Kollegen, unseren Chef?

Trivial, das alles! Wo bleibt der Erklärwert? Jemand Introvertiertes ist ungesellig. So what?

Auf der Suche nach dem Aha-Effekt!

Vielleicht ergibt sich der Aha-Effekt ja erst, wenn man alles zusammennimmt:

Nehmen wir jemanden, der geradezu begierig auf neuen Eindrücken und Erkenntnissen ist. Wie gelangt er zu diesen Eindrücken, wenn er gleichzeitig Menschen, noch dazu viele gleichzeitig, eher scheut? Durch Bücher und Filme vielleicht. In der extravertierten Variante wird er sich vielleicht eher auf Ausstellungen und Street-Foot-Festivals tummeln.

Beim extravertierten, erfahrungshungrigen Vernissagen-Besucher wiederum würde der Gewissenhafte vielleicht schon Wochen vorher seinen Platz auf der Gästeliste sichern. Dem Spontanen wäre es unangenehm, schon so früh seinen Handlungsspielraum einzuschränken: wer weiß, was sich bis dahin noch ergibt. An besagtem Abend schaut er dann kurzfristig vorbei. Ist er eher unabhängig von der Bewertung anderer (= wenig neurotisch), dann erscheint ihm das Gedränge vielleicht doch zu stressig und Plan B wird aktiviert. Ist er es doch, dann bleibt er etwas hibbelig in der Schlange, weil er doch zwei Freunden erzählt hat, dass er kommen würde und was sollen die denn denken, wenn er nicht erscheint.

Erst wenn mehrere dieser Persönlichkeitsdimensionen zusammenkommen, ergeben sich spannende Schlussfolgerungen. Erst dann würde man als Beobachter zum Popcorn greifen, Hypothesen über den weiteren Verlauf anstellen, sich vielleicht wundern, warum das Verhalten doch anders ausfällt und sich gegen die Stirn schlagen, weil man bei der Prognose eine weitere Beurteilungsdimension “vergessen” hat.

Aber au weia… wir haben ja kontinuierliche Skalen… greift die Person bei einem Wert von 17 noch eher zum Buch und ab 19 geht’s dann auf zur Vernissage? Wo ist die Grenze und wie soll man diese ganzen veränderlichen Werte auf fünf Skalen nur im Kopf behalten, damit herumoperieren und schließlich zu sinnvollen Schlussfolgerungen kommen? Viel zu komplex, das alles!

Kontrastverstärkung oder: als unfair empfundene Dichotomie

Kontrastverstärkung ist ein wichtiger Prozess in unserer Wahrnehmung. Oft gewinnen Wahrnehmungen erst dann an Wichtigkeit, wenn wir es schaffen, ineinander verfließende Strukturen so aufzulösen, dass sich Konturen abgrenzen lassen und ein Bild entsteht. Klare Kante, statt Wischiwaschi. Mit Bezug auf die Big5 bedeutet das:

Man kann im Kopf wesentlich leichter mit fünf Schubladen als mit fünf irgendwo auf einer Skala liegenden Messwerten operieren, ebenso wie es leichter ist, mit fünf Bällen zu jonglieren, statt mit fünf Handvoll Reis.

Schon bei der Erwähnung von Schubladen seh’ ich bereits den einen oder anderen nervös mit den Füßen scharren, weil er sich sofort durch die Schublade “gefangen” und “eingeengt” fühlt. Umso wichtiger ist es, dass man sie eher als geistiges Hilfsmittel ansieht, statt als ein Gefängnis. Deswegen kann sich der Wert ja trotzdem je nach Stimmung und Tageszeit leicht ändern. Das Label “hoher Blutdruck” hab’ ich ja auch dann, wenn sich mein Blutdruck an zwei Tagen pro Woche nahezu im normalen Bereich befindet.

Nehmen wir als Beispiel Schulnoten. Ein differenziertes Schulzeugnis ist das eine, aber viele werden sich leichter ein Bild von mir machen, wenn ich sage: “Ich war so der Typ, der in Mutter- und Fremdsprachen super war, sogar in Latein, aber ziemlich schlecht in Mathe und Sport”. Daaa entsteht ein Bild vor unseren Augen: ein Bücherwurm, der gut mit Worten umgehen kann; einer, der fleißig ist, gern Vokabeln paukt, aber vielleicht nicht allzu helle ist, wenn’s um eher abstrakte Problemstellungen unter Zeitdruck geht. Und ein Couch-Potato natürlich, der lieber von Mittelerde träumt, als das Runde ins Eckige zu treten.

Natürlich ist so ein “kontrastverstärktes” Bild auch ein Schnellschuss, vielleicht sogar ein Vorurteil: Es unterschlägt zum Beispiel, dass ich später im Studium ziemlich gut in Mathe war, weil ich dann wusste, wofür ich es benötige. Aber für eine Vielzahl von Entscheidungen würde dieses verkürzte, “kontrastverschärfte” Bild von mir sich sicher als hilfreich erweisen.

Kaum wird der Kontrast verstärkt, schon fallen Zusammenhänge ins Auge, die vorher nicht direkt sichtbar waren.

Dabei kann man ja trotzdem relativieren und den Wert, ab dem man in die eine oder andere Schublade fällt, z. B. an den Kulturkreis anpassen. Ein introvertierter Latino würde im Verhältnis zu deutschen Maßstäben vielleicht noch als extrovertiert durchgehen.

Bezüglich der Abbildung oben bedeutet “Kontrastverstärkung”, dass man einzelne Dellen und Torsionen “normalisiert” und glättet. Ohne diesen Schritt lassen sich die dargestellten Formen kaum miteinander kombinieren und das ist – wie wir noch sehen werden – ein essenzieller Schritt auf dem Weg zum Erkenntnisgewinn.

Theorien “höherer struktureller Ordnung”

Was machen wir nun mit unseren handlichen normalisierten kontrastverstärkten Bausteinen, mit denen man bezüglich Theoriebildung viel besser “jonglieren” kann? Wir “zoomen heraus”, gehen eine Ebene höher. Beispiele, wie das gehen kann, gibt es in vielen Bereichen. Ein Beispiel:

Nehmen wir an, ein Psychologe wolle die Gründe untersuchen, warum eine Familie zerrüttet ist. Würden wir es für einen befriedigenden Ansatz halten, wenn dieser Psychologe einzelne Wörter untersuchen würde, die sich die Beteiligten an den Kopf werfen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ergebnisse sehr trivialer Natur wären. “Die Familie ist zerrüttet, weil Personen andere Personen mit negativ konnotierten Wörtern bewerfen.” Wenn man nun “herauszoomen” würde, die Ebene der Worte verließe, in Phrasen und noch weiter in einzelne Themen und Narrative überginge, dann würde schon eher ein plastisches Bild entstehen:

“Mutter und Tochter empfinden es als beleidigend, dass der Vater sich in Konfliktsituationen zurückzieht und reagieren mit Vorwürfen. Der Sohn unterstützt den Vater, weil ihm dieser in solchen Situationen mehr Aufmerksamkeit widmet und verteidigt seinen Vater deshalb, usw. ”

So ergibt sich schon eher eine Betrachtungsebene, deren Analyse zu hilfreichen Lösungsstrategien führen könnte. Systeme werden erst dann spannend, wenn man sich von den Grundbausteinen entfernt und zu Zusammenhängen höherer Ordnung gelangt. Diese Phänomene des Zusammenspiels höherer Ordnung werden als Emergenz oder Selbstorganisation bezeichnet 1.

Wenn in diesem Artikel von Faltplänen und Figuren die Rede ist, dann sind genau solche Strukturen höherer Ordnung gemeint. Aber wie kommt man denn nun zu einer solchen höheren Ordnung?

Von Quadraten und Dreiecken zum Faltplan und schließlich zur dreidimensionalen Figur

Etwa zehn bis zwanzig Jahre vor der Entstehung der Big5-Theorie in den 1930er-Jahren hat sich bereits der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung mit “Persönlichkeit” und den Dimensionen, aus der sie sich zusammensetzt, beschäftigt. Auf den Theorien Jungs basierend haben in den Vereinigten Staaten Katharine Briggs und Isabel Myers während des Zweiten Weltkriegs das Thema weiterentwickelt, während in den 1970er-Jahren auf Basis Jungs im sowjetischen Raum die Sozionik entstanden ist.

Interessanter Weise haben die vier in diesen beiden Ansätzen dominierenden Persönlichkeitsdimensionen große Überlappungen mit den Dimensionen des Big5, allerdings ohne die “Neurotizismus”-Dimension. Diese spielt dort keine Rolle. Die Frage allerdings, wie die verschiedenen Persönlichkeitsdimensionen zusammenspielen, hat zu einer Vielzahl ziemlich exotischer Blüten geführt. Indem man damit anfängt, die relativ langweiligen Einzelteile zu Faltplänen zusammenzusetzen, ist es irrsinnig leicht, über das Ziel hinauszuschießen. Ehe man sich’s versieht, erfindet man Regeln und noch kompliziertere Regeln. Und da jeder lieber seine Theorien durch positive Beispiele bestärkt, statt sich die Mühe zu machen, sie zu widerlegen, kommt es schnell zu den bereits erwähnten kuriosen Schüssen ins Blaue:

- Jung und vor allem später das MBTI haben irrsinnig komplexe Zusammenhänge postuliert, die in den meisten Fällen einer ernsthaften wissenschaftlichen Falsifikation nicht gewachsen sind. Allein die Ableitung sogenannter “Funktionen”, wie diese sich in dominante, Hilfs- und Drittfunktionen strukturieren, erinnert in ihrer (dazu in zahlreichen Studien falsifizierten) Komplexität eher an Raketenwissenschaften.

- Die Sozionik (siehe auch die Diskussion zum Artikel) greift diese Raketenwissenschaften auf und treibt sie methodisch auf die Spitze, leider oft ohne entsprechende empirische Nachweise, dafür umso schneller mit praktischen Anwendungen: Schlägt sich das Charakterprofil vielleicht auch in den Gesichtszügen nieder (die Physiognomik lässt grüßen)? Oder lässt sich der Traumpartner mathematisch berechnen?

- Je weiter sich diese Ansätze von empirischem Boden wegbewegen, desto mehr laufen sie in Gefahr, dass Beweggründe an Dominanz gewinnen, die dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn im Wege stehen: Statt Hypothesen-Prüfung durch Experimente und Studien rückt das Geldverdienen und die Verbreitung von Dogmen und Ideologien in den Mittelpunkt. Und so kommt es, dass sowohl für die amerikanischen Verfechter (MBTI) als auch die russischen (Sozionik) an einer Falsifikation oder Modifikation gar nicht mehr interessiert sind. Gerade beim MBTI beschert das bestehende Modell zu viele Gewinne. (siehe z. B. MBTI / Abschnitt “CPP”). Zudem will man ja die Anhänger nicht verunsichern.

Ein “vernünftiger” Faltplan möglichst nahe an der wissenschaftlichen Basis

Viele, die sich mit Persönlichkeitsmerkmalen herumschlagen, haben deshalb einen viel einfacheren Weg gewählt. Warum nicht die Skalen des Big5 nehmen, sie in die oben erwähnten “Schubladen” herunterbrechen und dann schauen, welches Gesamtbild sich daraus ergibt – ohne zusätzlichen Firlefanz. Beispiele für diesen Ansatz sind

- Unternehmungen wie 16-Personalities

- viele praktisch arbeitende Psychologen, z. B. Stefanie Stahl und

- das Thema “Persönlichkeit” sehr fundiert behandelnde Webseiten wie die von Lars Lorber (TypenTest-Blog).

Zur Beschreibung dieser plastischen Figuren, die sich aus der Kombination der “Schubladen” ergeben, zieht man dann – der Popularität halber – die Buchstabenkürzel aus dem MBTI-System heran. Die fünfte Dimension “Neurotizismus” wird bei 16-Personalities mit “assertive (A)” vs. “turbulent (T)” zum Ausdruck gebracht, sodass sich Typen wie “ENFJ-A”, “INTP-T” oder “ESTP-A” ergeben.

Auf diese Weise lösen sich durch die Typisierung aus einem Meer von Kombinationen plötzlich deutlich wahrnehmbare Strukturen heraus: Kommen die zwei Kollegen vielleicht deshalb nicht klar, weil da ein idealistischer Mediator ungebremst auf einen Verwalter trifft? Oder fühlt sich der Konsul von der Logikerin nicht wertgeschätzt? Vielleicht kann auch der strukturierte Architekt mit dem sprunghaften Entrepreneur nichts so recht anfangen. Gerade noch konnte man die Situation nur mit “der ist komisch!” beschreiben und schon lässt es sich in Worte fassen, all die unterschiedlichen Denkweisen, Bedürfnisse, Vorlieben und Problemzonen.

Die Sogwirkung, welche die 16 Persönlichkeitstypen entfalten, hängen wohl nicht zuletzt mit diesen Aussagen höherer Ordnung zusammen. Viele introvertierte Menschen geraten förmlich aus dem Häuschen, wenn sie Denkweisen und Zusammenhänge, Reaktionen und Verhaltensweisen bei den Typ-Beschreibungen beschrieben sehen, die – weit riskanter als ein lapidarer Barnum-Effekt – ins Schwarze treffen. Ich BIN ja gar nicht “unnormal”- ich bin vom Typ her ein “Architekt”! Lustig, der kommt ja nur relativ selten vor. Vielleicht fühl’ ich mich deshalb oft wie eine andere Spezies, wenn ich mit meinem umtriebigen Projekt-Manager auf einen gemeinsamen Nenner kommen muss? …

Und nun?

Sicher, auch wenn z. B. 16-Personalities sich explizit von den Jung’schen Funktionen und anderer MBTI-Raketenwissenschaft distanziert: Es kommt mir so vor, als ob die Typen indirekt doch noch sehr von den Schlussfolgerungen bestimmt sind, die sich aus diesen ominösen MBTI-Funktionen ergeben. Unschön! Letztlich sehe ich es aber vor allem als eine scharfe Aufforderung an die psychologische Forschungsgemeinde:

Wir brauchen griffigere Theorien und Konzepte, die nicht nur statistisch an großen Stichproben getestet werden, sondern auch qualitativ in kleineren biografischen oder systemtheoretischen Settings. Interdisziplinäre Arbeit ist notwendig, um Erklärwert beizusteuern und Prognosen zu wagen, statt einfach nur Datenwolken im statistischen Raum aufzuspannen. Und wir brauchen viel mehr Forschung zu den Hintergründen der einzelnen Skalen:

- Was macht Menschen intro- oder extravertiert?

- Was lässt sie konservativ den Blick auf die Vergangenheit oder abenteuerlustig auf mögliche Zukunftsversionen schauen?

- Was bringt sie dazu, den Sack gewissenhaft möglichst früh zuzuschnüren oder sich bis zum Schluss alle Optionen offen zu halten?

- Was lässt sie - z.B. wenn ein guter Freund etwas Kriminelles tut - entweder loyal an der Beziehung festhalten und nach Rechtfertigung suchen, während andere gar nicht anders können, als die Beziehung zu ignorieren und mit logischen oder moralischen Maßstäben das Verhalten zu beurteilen?

- Und schließlich: was lässt den einen ängstlich und vergleichend auf seine Umwelt schauen, während der andere bräsig mit der Schulter zuckt?

Welche genetischen Faktoren, welche Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend, welche biografischen Ereignisse führen dazu, dass sich mit zunehmendem Alter solche relativ stabilen Persönlichkeitsdimensionen ergeben?

Lohnenswert könnte auch die - zumindest temporäre - Abkehr von den großen statistischen Studien sein, hin zu eher kleinen Stichproben, die dafür mehr “in die Tiefe” strukturiert und systematisch durchleuchtet werden:

-

Wie gehen Menschen unterschiedlichen Typs mit verschiedenen kritischen Lebensereignissen um, wie schlägt sich der Persönlichkeitstyp biografisch nieder? An welcher Stelle merken Menschen z.B. dass sie “auf dem falschen Gleis” sind, z.B. als Introvertierter in einem Beruf, der hohe Extraversion verlangt.

-

Häufen sich bestimmte Typen in bestimmten Berufsgruppen? In der IT zum Beispiel? Wie sieht es in anderen “Corner Cases” aus? Sind bestimmte Krankheiten, z.B. Autismus, einfach extreme Ausprägungen auf einzelnen Dimensionen oder gibt es fundamentale qualitative Unterschiede? Führen in manchen Fällen vielleicht Gehirnstoffwechsel-Störungen wie ADHS zu bestimmten Persönlichkeitstypen? Ist das dann Teil des Persönlichkeitsbilds oder hätte man ohne die Störung ggf. einen völlig anderen Typus?

-

Als spannend könnten sich auch therapeutische Studien erweisen. Hilft vielleicht sogar das Wissen über Persönlichkeitstypen dabei, Verständnis oder gar Bewältigungsstrategien für kritische soziale Situationen zu entwickeln? Lässt sich ggf. sogar durch eine erfolgreiche Medikation und / oder Psychotherapie das Ergebnis bei einer oder mehreren Dimensionen nachhaltig verschieben?

Ziel muss es sein, zu belastbaren, nicht trivialen Aussagen über die eigene Persönlichkeit und die von anderen Menschen zu gelangen. Wer bin ich? Warum bin ich so? Was bedeutet das und was mache ich am besten damit? Hilfe, mein Kind ist ganz anders als ich! Wer passt zu mir als Freund? Und als Partner? Warum sind so viele nicht so idealistisch wie ich? Weshalb kann ich nicht nachvollziehen, was in manchen Menschen vorgeht? Warum bringt mich mein Arbeitskollege zur Weißglut? Es wäre schade, wenn man es nur Trash-Zeitschriften überlassen würde, Antworten auf diese Fragen zu geben.

Und noch zu guter Letzt: natürlich ist der Persönlichkeitstyp nur eine grobe Schablone, die wir selbst innerhalb unserer Biografie mit Leben füllen. Es ist eine grobe Kartierung unserer Komfort-Zonen und vielleicht auch eine Einladung, immer mal wieder über unseren Schatten zu springen. Und für manchen ist es vielleicht auch das gute Gefühl, nicht allein, sondern zusammen mit anderen in einer Schublade zu sitzen - und zu schauen, wie es sich andere in dieser Schublade eingerichtet haben.

Viel Spaß mit der Diagnose eures Persönlichkeitstyps, also! Ich hoffe, das Ergebnis ist so erhellend, wie es für mich damals war.

- Siehe z. B. auch Jürgen Kriz, Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner, 1999, UTB↩

ConceptMap des Inhalts